江戸中期の名僧 徳本上人の足跡を訪ねるコース

和歌山市

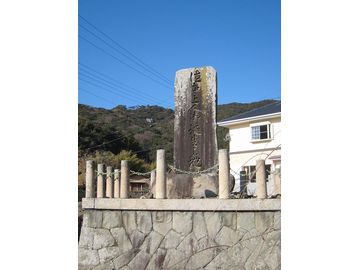

和歌山県内の石碑の中に、鳶文字という独特な丸みを帯びた字体で「南無阿弥陀仏」という六字が書かれた名号碑がいくつか見られる。それらは徳本上人(とくほんしょうにん・1758~1818)の顕彰碑である。

徳本は、江戸時代後期の浄土宗の僧で、俗姓は田伏氏という。紀伊国日高郡志賀村久志の出身で、徳本上人、徳本行者とも呼ばれた。27才で出家し、各地を巡り昼夜不断の念仏や苦行を積み、独学で念仏の奥義を悟ったと言われている。徳本の修行の姿が紀州藩主徳川重倫(とくがわしげのり)の耳に入り、引見されたことにより、広く世に知られることとなった。この頃以降、上人の名は天下に響きわたり、文化9年(1812)和歌山市梶取の総持寺で十七日の別行を勤めた際には、数万人の人々が押し寄せ、阿波や播磨から参じた人々の船が二百隻に及んだと言われている。その後、箕面の勝雄寺に移り、江戸や紀州に往来している。文化11年(1814)に江戸増上寺典界の招きで小石川伝通院に移り、その後、文政元年(1818)に小石川一行院で没するまで、関東地方から信州、北陸、近畿、四国など広範囲に活動している。徳本は、庶民から熱烈な帰依を受け、人々は上人自筆の名号を乞い受けて、護符とし、名号碑を建てて念仏講の信仰目標とした。六字名号碑の数は、全国で1000基近いものといわれている。