志磨神社本殿 しまじんじゃほんでん

| 員数 | 1棟 |

|---|---|

| 地域 | 海草地域 |

| 所在地 | 和歌山市中之島677 |

| 時代 | 江戸時代 |

| 指定年月日 | 令和4年2月16日指定 |

| 指定等区分 | 県指定 |

| 文化財分類 | 有形文化財(建造物) |

| 所有者 | 志磨神社 |

解説

和歌山市中之島に所在する神社である。天正13年(1585年)の羽柴秀吉の紀州攻めに伴う戦乱により社殿を失ったが、寛永5年(1628年)に再興され、延宝6年(1678年)に現在の本殿が建設された。元禄元年(1688年)に紀伊藩の命を受け、志磨神社を称するようになり、藩の関与が強まった。昭和20年(1945年)には和歌山大空襲の戦禍を免れた。

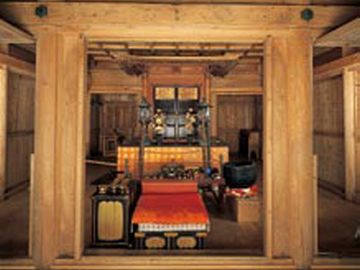

本殿は、一間社春日造(いっけんしゃかすがづくり)、銅板葺(元は檜皮葺(ひわだぶき))屋根で、間口は1.8メートルと春日造としては比較的大きな社殿である。正面の梁を省略し、唐破風(からはふ)を設ける独特の形式になる。この造りは大阪府泉南地方に例が見られるが、和歌山県では珍しいものである。

各所に鳥獣などの彫刻を配し、全体に漆や絵具で塗装を施した極めて華やかな造りで、工匠の技術的水準の高さを示す作品であるとともに、戦災に遭った和歌山市中心部に残る17世紀に遡る神社建築として貴重である。