真言密教の開祖 空海ゆかりの史跡を訪ねる2日コース

伊都地域

空海(774~835)は讃岐国多度郡弘田郷(現在の香川県善通寺市)の佐伯氏の一族に生まれ、幼い頃から勉学を志し、18歳で都の大学に入学するが、既成の学問では飽き足らずに出家し、厳しい山岳修行を重ねた。804年、23歳の時に遣唐使船で唐に渡り、806年に帰国した。唐では長安の青龍寺の密教の第七祖である恵果阿闍梨(けいかあじゃり)から真言密教の奥義を授かり、日本に伝えた。816年に嵯峨天皇から修行の道場として高野山を与えられ、金剛峯寺を開基した。平安時代初期の仏教界で活躍し、讃岐国満濃池(まんのういけ)の改修などの土木事業や教育施設である綜芸種智院(しゅげいしゅちいん)の開設など教育事業にも多数の業績を残した。835年高野山で62歳の生涯を閉じた後も人々を救い続けるとされ、921年には「弘法大師」の称号が朝廷から贈られている。四国や近畿地方を中心として各地に弘法大師の伝説や伝承が残されており、現在の我々の生活とも密接に結びついている。

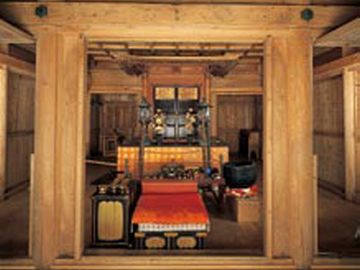

空海の伝説は、あまり知られていないが、紀南地方にも残されている。串本町の橋杭岩は、空海と天の邪鬼が力比べした跡だといわれている。串本町古座の重畳山神王寺(かさねやまじんのうじ)と那智勝浦町阿弥陀寺は、空海の開基によるものだといわれている。両寺院とも山腹の高台にあり、眼下には熊野灘の絶景が広がっている。